摘要:浙江省博物馆藏有薛福成致袁昶未刊手札三通,均写于1891年。其时薛福成任驻英法公使,袁昶任总理各国事务衙门章京。薛福成在信札中向好友兼同僚袁昶提到了中英在喀城、香港设领事的问题,详细讲述了陈季同“冒借私债”一事。薛福成认为陈季同打着北洋大臣李鸿章的旗号招摇撞骗,同时指出李鸿章有偏袒之嫌。从信件语气中,可以看出薛福成对于陈季同私债一事中所体现的北洋、闽帮等官场派系问题的无奈。由于薛福成与陈季同在中法战争问题上存在过节,导致薛福成在信札中带有一定的个人情绪,说辞有夸大成分。这三则手札展现了中国近代外交的一个侧影,并可从中了解薛福成处理外交事务的态度,具有重要的史料价值。

薛福成(1838-1894),字叔耘,号庸庵,江苏无锡人。早年先后在曾国藩和李鸿章幕府做幕僚,曾出任宁绍台道台、湖南按察使等职,后出使英、法、意、比等国。他通晓洋务,主张维新变法,著作主要有《庸庵全集十种》《庸庵文别集》《庸庵笔记等》等,其中《筹洋刍议》《浙东筹防录》《出使奏疏》《出使日记》等文集中反映了薛福成的改良、变法、自强思想。

袁昶(1846-1900),字爽秋,号重黎,浙江桐庐人。光绪二年(1876年)进士,以户部主事兼任总理衙门章京,官至太常寺卿。庚子事变,反对围攻使馆和对外宣战,触怒慈禧太后,被下令处死。次年,平反昭雪。

薛福成和袁昶书信来往频繁,目前薛袁之间的信札原件大多在南京博物院、国家图书馆等处收藏。从所公开的内容看,两人早在光绪九年即已书信来往,或诉说身边琐事,或将诗作文章请教对方,或谈及时政热点,私交颇深。浙江省博物馆藏有薛福成写给袁昶的手札,墨笔行书,共三通(图一至三),未曾刊出。信中涉及近代外交史上的重要人物和重要事件,下面从手札的文本内容、相关背景、具体事件等方面进行解读。

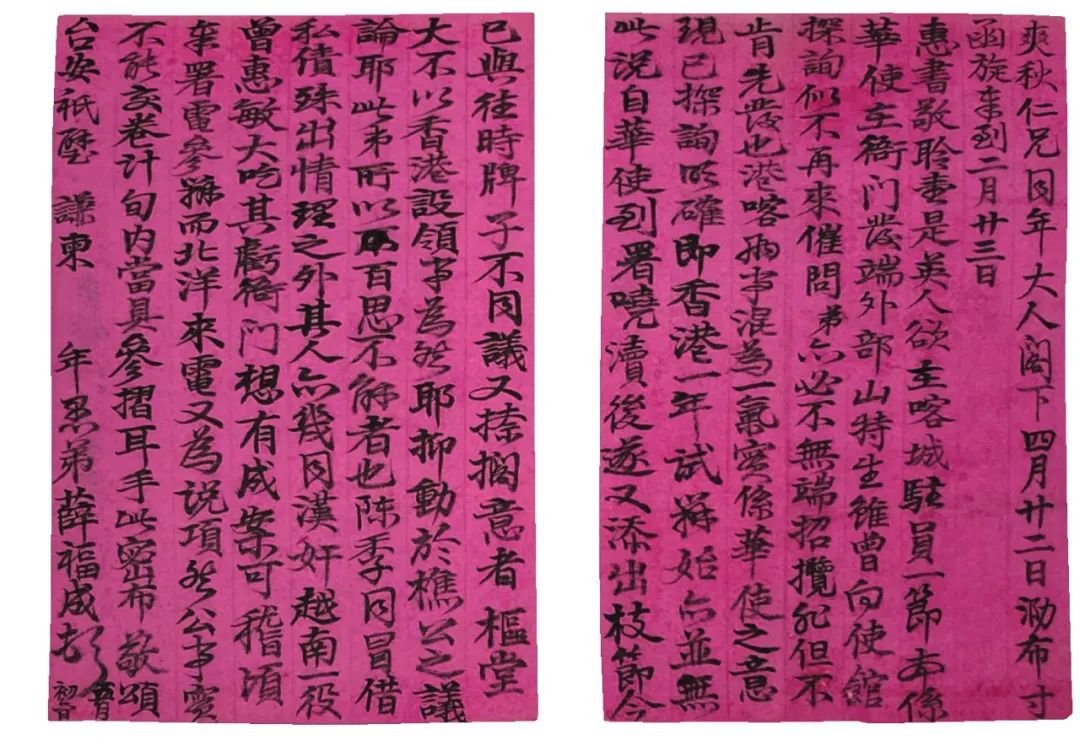

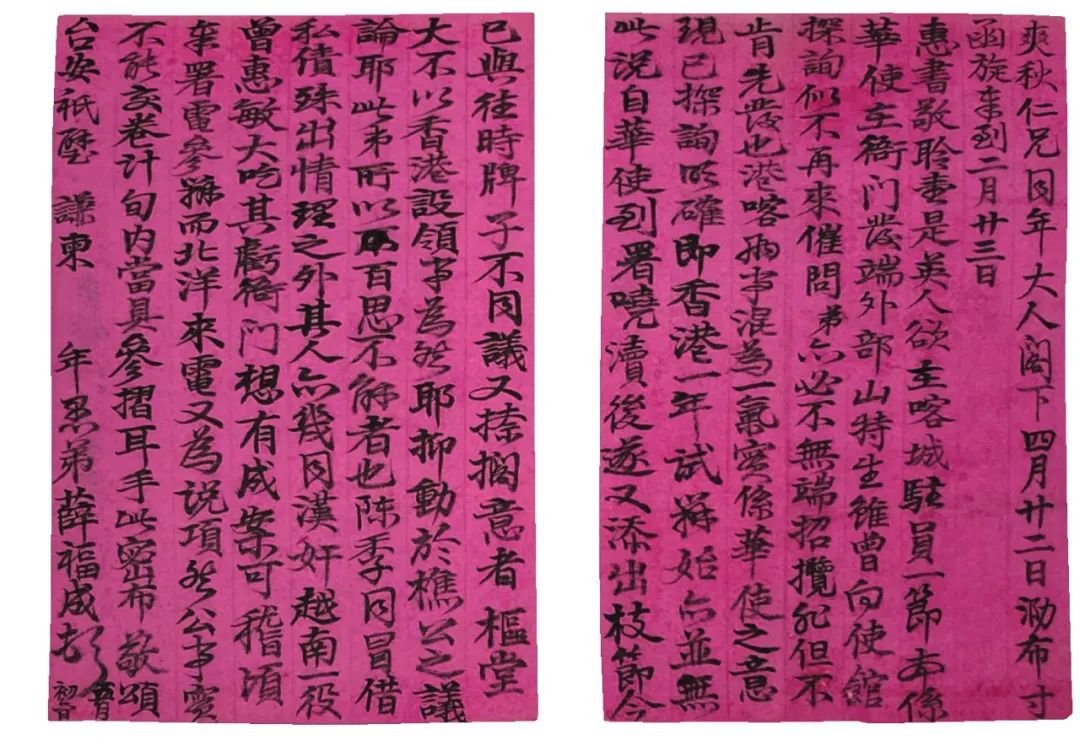

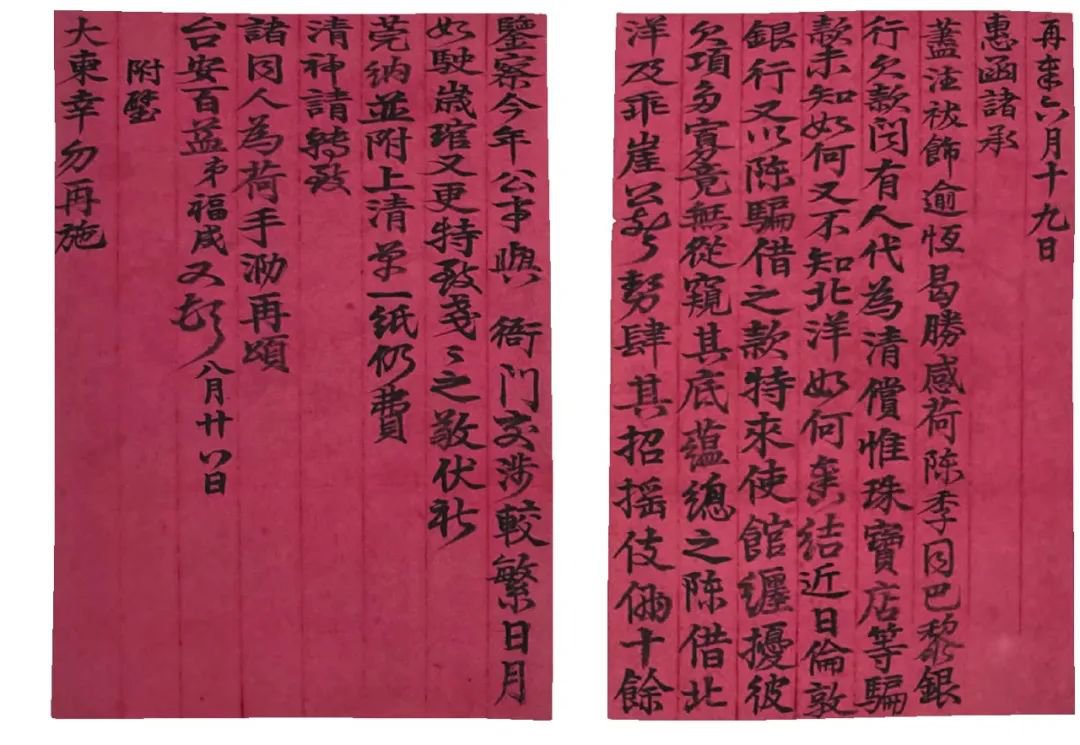

爽秋仁兄同年大人阁下:四月廿二日泐布寸函,旋奉到二月廿三日惠书,敬聆一是。英人欲在喀城驻员一节,本系华使在衙门发端,外部山特生虽曾向使馆探询,似不再来催问,弟亦必不无端招揽,非但不肯先发也。港、喀两事混为一气,实系华使之意,现已探询明确,即香港一年试办。始亦并无此说,自华使到署哓渎后,遂又添出枝节。今执客冬,外部来文与之理论,外部亦遂无词。但彼欲为港督与华使转圜,不能不姑存此说。然彼已允定,决非暂局矣。敝疏奉派左、黄二员,久无奉旨日期,想因邸枢以喀事为疑,遂迟迟不肯议复。殊不知港、喀显系两事,今又划然分开,即令我因怕其来提喀事而先自罢港事,能保彼之竟不提喀事乎?凡两国交涉,利益得寸得尺,无庸退让。区区香港设一领事,并非分外之利益,且从前条约已让以十倍百倍之利益,彼或天良发见,实觉面子大过不去,所以不能不允,而我又受之若惊,何也?弟前函疑及樵老所为,或非无因否?记得郑玉前设纽约等处领事,并不先商衙门,但筹定即奉,一奉即准。此次弟先告衙门,再得陈奉,自谓已格外周到,乃敝疏交衙门核议,已与往时牌子不同议又捺搁。意者枢堂大不以香港设领事为然耶,抑动于樵公之议论耶,此弟所以百思不解者也。陈季同冒借私债,殊出情理之外,其人亦几同汉奸,越南一役,曾惠敏大吃其亏。衙门想有成案可稽,顷奉署电参办,而北洋来电又为说项。然公事实不能交卷,计旬内当具参摺耳。手此密布,敬颂台安。只璧谦柬。年愚弟薛福成顿。五月初六日。

图一(清)薛福成致袁昶手札(局部),浙江省博物馆藏

这封信开头提到“英人欲在喀城驻员一节”及“香港设领事”一事。早些时候曾纪泽曾向英国政府提出拟设香港领事,但遭到英国拒绝。因为在与外国立约时,基本上都是只给了外国在中国设立领事的权力,却未订中国在别国及其殖民地设立领事的条文。而列强为了便于欺凌华侨,又总以条约为根据,阻挠中国设领护侨。光绪十六年下半年,薛福成援引国际公法向英国政府递交照会,要求和欧洲各国一样,派领事分驻英属各地。英方没有拒绝的理由,同时为了防备沙俄势力渗入英属阿富汗,此时正向中国要求在新疆的喀什噶尔设立领事,所以表示除了澳大利亚等特殊地区外,在原则上同意中国的要求。随后薛福成根据总理衙门的指令进行交涉,争取将新加坡领事改为管辖这一区域所有岛屿的总领事,同时再争取在香港添设领事。英方很快同意在新加坡改设总领事,但因为香港本是中国领土,唯恐有了中国领事,会动摇他们的殖民统治,便以中国官吏不谙西法做推诿。对此借口,薛福成表示可以由中国驻新加坡领事左秉隆担任香港领事,黄遵宪担任新加坡总领事,几番交涉后,英方不再反对。但是,英方同意这一要求是以中国同意英国在喀什噶尔设立领事作为抵换条件。由于总理衙门一些官员坚决反对英国在喀城设领事,英方便借香港总督反对中国香港设领事之机,力图推翻成议。尽管香港设领事一事后来不了了之,但可以从中感受薛福成在外交中努力争取和维护国家利益的爱国精神。

“喀、港两事”交涉时间是1890年下半年,浙博藏薛福成致袁昶手札中提到“四月廿二日”“二月廿三日”“五月初六日”三处时间均为上半年,因此手札的书写时间当是1891年以后。恰巧薛福成的《庸庵海外文编》卷三收录了一封1891年所写的《答袁户部书》,提到“奉二月十三日惠书”“香港设领事一事”“英人求在喀城设员,贵署堂上公函,初称港员既允,喀员亦难终拒”等内容。上列浙博藏手札则是“四月廿二日泐布寸函,旋奉到二月廿三日惠书”“英人欲在喀城驻员”“殊不知港、喀显系两事。今又划然分开,即令我因怕其来提喀事而先自罢港事,能保彼之竟不提喀事乎?”两相对照,两信是在讲述同一件事,而且两信时间相差不到10天,因为薛福成在开始动笔写《答袁户部书》是回袁昶1891年3月22日(农历二月十三日)的来信,上述浙博藏薛福成致袁昶手札则是1891年5月29日(农历四月廿二日)动手写时,又收到了4月1日(农历二月廿三日)袁昶的来信,根据落款时间,该手札写于1891年6月12日(农历五月初六)。

薛福成向好友兼同僚的袁昶诉说不满,“即令我因怕其来提喀事而先自罢港事,能保彼之竟不提喀事乎”,认为喀什和香港是两码事,不应该为怕英国提要求而自己先放弃,而是应该据理力争,维护国家利益。“记得郑玉翁前设纽约等处领事,并不先商衙门,但筹定即奉,一奉即准,此次弟先告衙门,再得陈奉,自谓已格外周到,乃敝疏交衙门核议”,表达了自己对朝廷放弃香港领事的无奈和痛心。

薛福成在信札末尾提到要上奏参劾陈季同“冒借私债”一事,可以用愤怒来形容。传统文人一般出于礼仪称呼他人时尊称字或号,薛福成在出使日记《初抵马赛》(1890年3月6日)中写道:“驻法二等参赞陈季同敬如,由法馆前来相迎,并照料一切。”在一年前的日记里正常尊称敬如,但在这通手札中不仅直呼其名,甚至说他“亦几同汉奸”,非常的不客气。二是当李鸿章来帮陈季同说情时,尽管薛福成在李鸿章幕府多年,出任使臣也得到李鸿章的大力举荐,但薛福成仍然不为所动,认为“然公事实不能交卷,计旬内当具参摺耳”,坚持要参奏陈季同。从这件事情可以看出薛福成刚正不阿的性格,对弄虚作假的行为不齿,正如郭嵩焘举荐他时所说:“性情纯朴笃实,一无虚饰。”此外,陈季同“冒借私债”一事贯穿在本文所考释的三封信中。

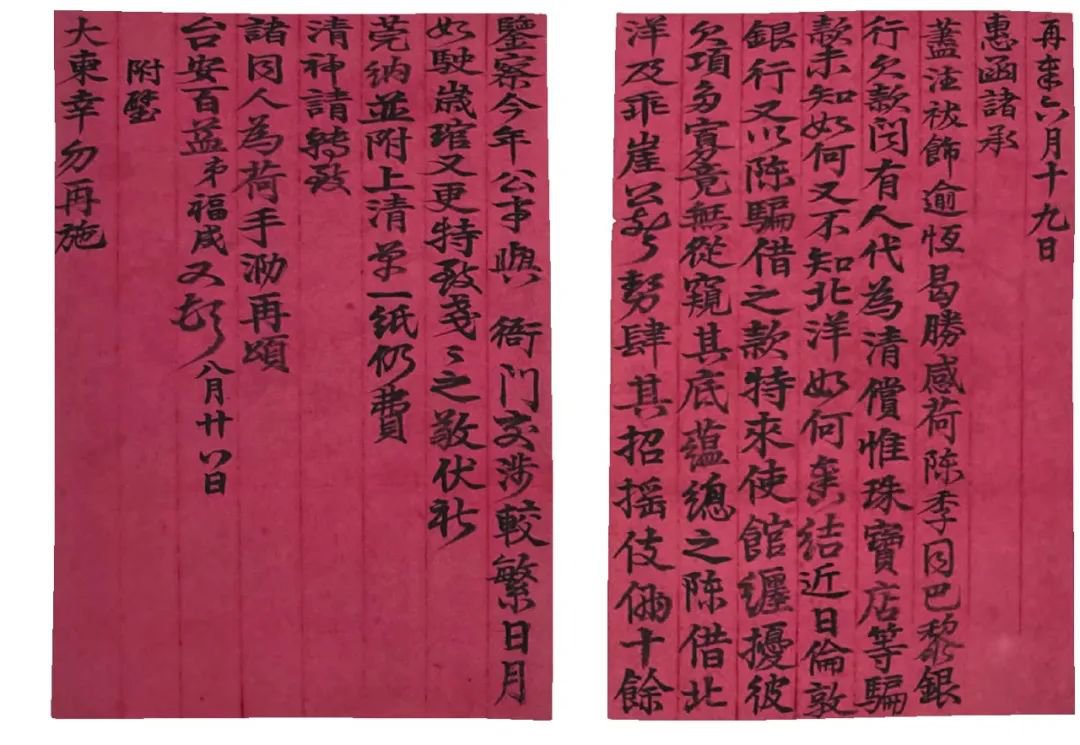

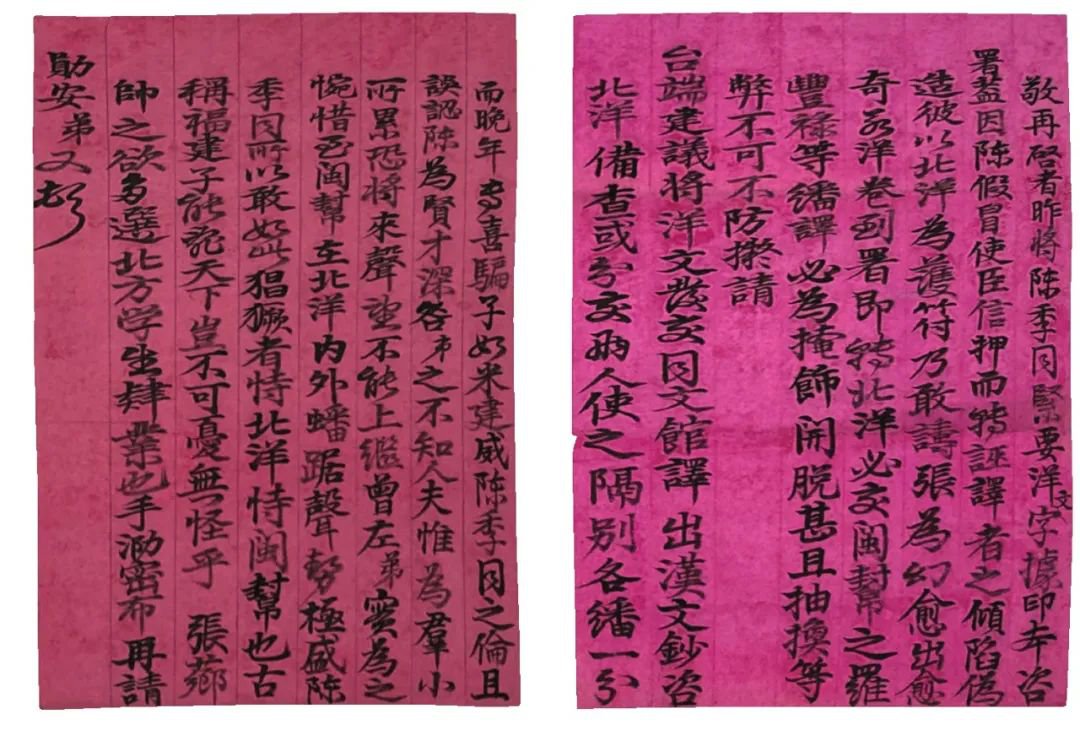

再奉六月十九日惠函,诸承荩注,祓饰逾恒,曷胜感荷。陈季同巴黎银行欠款,闻有人代为清偿,惟有珠宝店等骗款未知如何,又不知北洋如何奉结。近日伦敦银行又以陈骗借之款,特来使馆缠扰,彼欠项多寡,竟无从窥其底蕴。总之,陈借北洋及乖崖公声势,肆其招摇伎俩,十余年来,大局堕坏于冥冥之中者甚多,至骗借多款以损中国声望,特其余技耳。罗丰禄系陈死党,乖崖忽称罗与陈大不对,显系躗言,专为免陈移押佐杂衙署起见。然陈若果能从此安分,不在洋报肆其诋噬,弟亦不复过问也。滇缅一事正在磋磨,两月以内当有把握,届时即电达衙门,请奉派替人如新任系志伯玙。詹事虽今冬简放,尚可赶于明正赴沪,明年节候开河较早,不误弟春杪交卸之期。拟恳台端妥为劝驾,至感至祷。又传闻伯玙有愿就美国之说,不知在美保护华民甚为棘手,英事虽若烦钜,然苟得其窾要,不难迎刃而解。且三品以上于英席最为相当,若美席则不值以穹官屈就也。一切交涉要件已详,节次公函,谅已早蒙鉴察。今年公事与衙门交涉较繁,日月如驶,岁琯又更。特致戋戋之敬,伏祈莞纳,并附上清单一纸。仍费清神,请转致诸同人为荷。手泐,再颂台安百益。弟福成又顿。八月廿八日。附璧大柬,幸勿再施。

图二(清)薛福成致袁昶手札(局部),浙江省博物馆藏

第二封信是写于1891年9月30日(农历八月廿八),回复袁昶7月24日(农历六月十九日)的来信,中间间隔两个多月,因为远隔大洋,信札在路上的时间就要耗时不少。

薛福成在信中继续向好友讲述陈季同“冒借私债”后续,直接用的是“骗款”一词。薛福成在光绪十七年三月已经向朝廷上奏参劾陈季同,要求追查此事并将其革职。他在参劾中详细讲述了这一事件。光绪十六年三月,就在薛福成达到英国不久,他在伦敦使署接到巴黎银行来信,说“陈季同前借法银十万佛郎称系使馆所用,原订光绪十五年九月归结,迭经延宕求速淸偿等语”,薛福成调查后发现出使经费皆由上海汇至,从无不敷之事,而且驻法使馆经费有专人负责,与陈季同无关,因此要陈来英国当面说清楚。陈季同“据称系代闽厂(即福州船政局)出洋肄业局所借拟,即日回法清理”,很快回复已了结。但同年九、十月间又接到该银行来信,得知前款丝毫未偿还,并且根据银行送来的前后字据,“始知并非闽厂托借,乃系该员于光绪十五年夏间三次所挪之款,臣初拟立即撤差查办,因其时该员有经手内地要务。恐一经撤动牵碍全局。犹冀其自知愧奋,赶速筹措,以保声名,屡函严催,不遗余力,讵该员始终推宕,至十一月中,银行见归款无着,欲向使馆索偿,臣不得不明白宣示,告以使馆无代承私债之例,该银行无可置辞,始赴法外部控告,本年正月间,臣查陈季同并无经手未完事件,因先勒令告假回华,以免洋人传质,有碍中国体面,一面饬翻译人员将银行往返函件,译成汉文,迨三月间知陈季同确已离法,始办文显撤该员差事,并将全案咨送总理衙门备查在案,此该员托名使馆拖欠洋款之实在情形也。”

在该手札中,薛福成讲述了陈季同的骗款行为,认为陈打着北洋大臣李鸿章的旗号在外面招摇撞骗,同时指出李鸿章有偏袒之嫌。

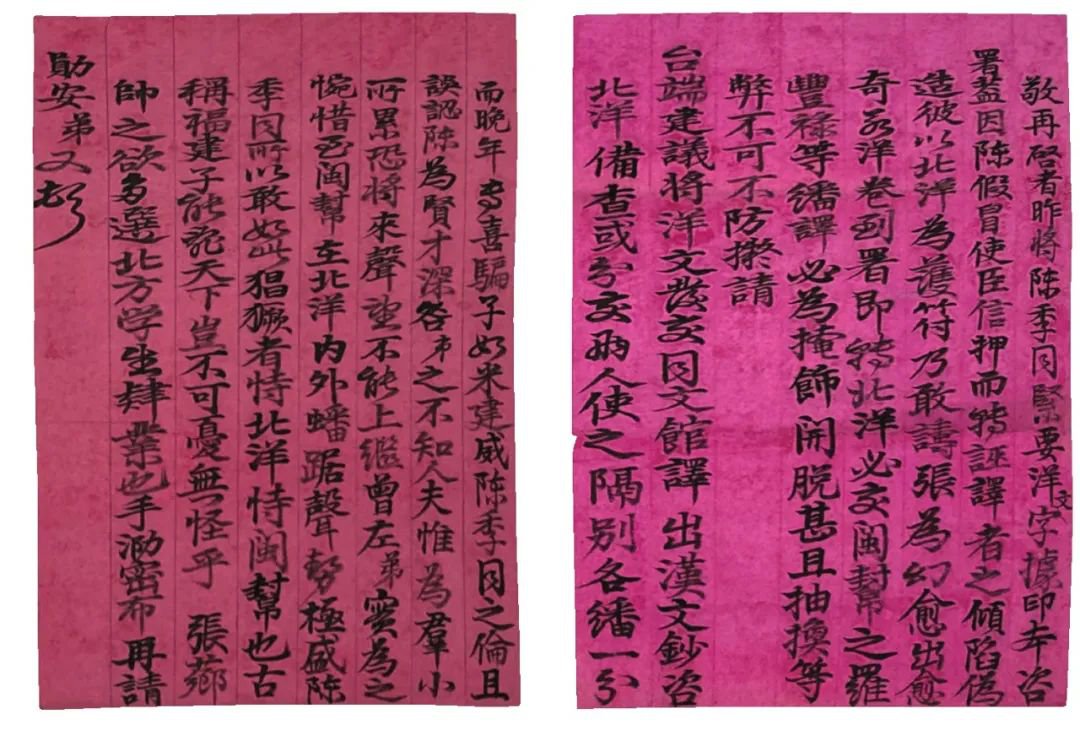

敬再启者:昨将陈季同紧要洋文字据印本咨署,盖因陈假冒使臣信押,而转诬译者之倾陷伪造。彼以北洋为护符,乃敢诪张为幻,愈出愈奇。若洋卷到署,即转北洋,必交闽帮之罗丰禄等翻译,必为掩饰开脱,甚且抽换等弊,不可不防。拟请台端建议将洋文发交同文馆,译出汉文,抄咨北洋备查;或分交两人,使之隔别,各翻一分,以资印证,其原件则存署备案。如此,似更周密无间,盖陈断不能指同文馆人亦与伊有仇也。外部因归款无信,闻催住京公使将洋卷送署。又另有在外部控陈骗财者三起,外部已用照相法印陈假票,将由法使送署,亦有送使馆一分,暂存不发,恐益得罪于北洋也。以上各件若由法使送到,岂亦庆常等所能捏造乎?然鄙意亦谓宜将原件存署,但译汉咨送北洋可也。以合肥之勋业,而晚年专喜骗子如米建威、陈季同之伦,且误认陈为贤才,深咎弟之不知人。夫惟为群小所累,恐将来声望不能上继曾、左,弟实为之惋惜。至闽帮,在北洋内外蟠踞,声势极盛。陈季同所以敢如此猖獗,有恃北洋、恃闽帮也。古称福建子能乱天下,岂不可忧?无怪乎张芗帅之欲多选北方学生肄业也。手泐密布,再请勋安。弟又顿。

图三(清)薛福成致袁昶手札(局部),浙江省博物馆藏

在第三封信中,薛福成进一步讲述了一些陈季同冒借私款证据移交的策略。由于陈季同颠倒黑白,“陈假冒使臣信押,而转诬译者之倾陷伪造”,因此薛福成在写信前一天将陈季同关键“洋文字据印本”寄给总理衙门。考虑到这些洋文印本到总理衙门后,就会交给北洋大臣,然后由陈季同死党罗丰禄翻译。为了避免这样,薛福成请袁昶建议交给同文馆翻译或分交两人翻译,原件应该存放总理衙门,翻译的汉文送北洋大臣李鸿章,以备互相验证。还说法国外交部又指控陈季同骗财案三起,寄来了假票照片,但考虑到不得罪李鸿章,先不寄给总理衙门了,法国外交部会寄给总理衙门,并反问这难道也是参赞庆常所能捏造的吗?因为此前陈季同辩解“冒借私债”案是被庆常伪造诬陷。从信件语气中,可以看出薛福成对官场派系北洋、闽帮对陈季同私债问题处理上的无奈。

关于陈季同“冒借私债”一事,有认为陈季同是被庆常陷害。李华川提到,“当薛福成撤陈季同职时,李(鸿章)又电复薛,‘闻庆常等与伊不睦,勿听播弄’”。另外,《福建通志·列传》卷三十九之“陈季同传”也记载,“薛福成奉使英、法,有庆常者窥季同位,以飞语陷之,谓于此项借款有利。薛心动,讽季同;答言:‘此事即成,我亦无利,况未成乎’?乃请告辞。”他们认为“冒借私债”一事是由于陈季同与同为参赞的庆常不和,遭到庆常陷害。有人甚至认为,“陈季同‘私债’事件的深层次背景是法越事件。陈季同八年之前的‘巴黎半月密谈’得罪了曾纪泽。……他们对权倾朝野的李辅相无可奈何,于是季同便成了替罪羔羊。曾纪泽回国后,就曾参奏陈季同,但未能如愿。而薛福成原本就是曾家的门徒,他以无功名之身跻身驻英法大使,其背景和手段是不得而知的。”

上面的说法很片面,暗讽薛福成是靠使用手段跻身于驻外使臣的说法是无稽之谈。薛福成之所以被任命出使,是因为其熟识洋务,才华横溢。他先后被山东巡抚丁宝桢、出使英国大臣郭嵩涛、直隶总督兼北洋大臣李鸿章等人上书保举,光绪元年丁宝桢保举薛福成“学堪致用,识略闳深”;光绪二年郭嵩涛奏举他“博学多通,如西洋地势、制度,条举缕分,精习无遗”;光绪五年李鸿章保举他“学识淹雅,志节纯粹”“胸有经纬,动中机宜”。正是在他们的保举下,光绪十五年4月,薛福成被任命为出使英、法、意、比四国大臣。

至于说陈是被庆常诬陷,薛福成对此在致袁昶的第三封信中所言,“以上各件若由法使送到,岂亦庆常等所能捏造乎?”薛福成对这种言论进行了驳斥。薛福成上奏参劾陈季同后,陈季同当即被革职查办,经总理各国事务衙门议奏,光绪十七年九月被闽浙总督提解到天津,经发水师营务处直隶候补道罗丰禄等严密管押,饬令所欠洋债赶紧设法清还。之后,又查出另欠法国克磊苏厂和莫梅伯金银铺法银。次年,李鸿章上奏“陈季同请开复折”,理由是“欠债已还清,似可宥其前愆,以观后效”。陈季同“冒借私债”案的发展正如薛福成所预料的那样,在李鸿章的安排下,经总理衙门交给了陈季同死党罗丰禄羁押,即便如此,最后陈季同还是不得不被革职查办,证明了陈季同并非无辜,当然也从中反映当时的派系斗争,管窥当时的政治生态环境。

薛福成在光绪十八年七月二十五日(1892年9月15日)的日记中写道:“曩岁李傅相创议借贷洋债白金三千万两,用以兴建中国铁路,此固至急之务,亦至善之计也。然余意不甚谓然者,盖恐中国风气未开,承办之人,未能事事核实,难免侵蚀亏短之虞。而铁路之获利,尚无把握,转恐加岁月津贴之费。夫养路修路,既需巨款,而三千万金之偿息,亦岁不能缓,则中国两受牵累,财用必日胺月削,恐致一蹶难振。倘竟欲造铁路,毋宁枝枝节节而为之,难无速效,亦免巨累,较为稳著。余之愚计如此。既而承办洋债之陈季同,果藉借债之名,骗款累累以供私用。如是则所借之三千万金,并恐未必能全到中国矣。幸而廷议早罢之耳。余于是恍然于风气未开之时,筹办一事,难若登天。往往利未形而害已随之,非必筹画之未精也,得人之难也。”这是陈季同“冒借私债”案发一年之后写的,薛福成认为“承办洋债之陈季同,果藉借债之名,骗款累累以供私用”,即便当初借来铁路贷款“三千万金,并恐未必能全到中国矣”,反映了薛福成的拳拳赤子心。

不可否认,由于薛福成与陈季同在中法战争问题上存在过节,正如第一封信中所说,“越南一役,曾惠敏大吃其亏”,薛对陈人品有微词,这也导致薛福成在信札带有一定的个人情绪,甚至说陈季同“几同汉奸”,说辞带有夸大成份。但是,陈季同自身也存在一定问题,比如他生活铺张,过度消费,公私不分,而他自己也为此付出了代价。

作者:熊彤,历史学博士,浙江省博物馆副研究馆员;何雪芹,孔子研究院助理研究员

原载:中国国家博物馆馆刊. 2024(05)